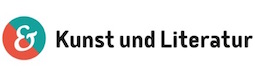

Manfred Chobot zum 70. Geburtstag am 3. Mai 2017

Beatrice Simonsen im Gespräch mit dem Autor

Seit rund 50 Jahren ist Manfred Chobot Teil der Wiener Kunstszene, sowohl als Galerist denn auch als vielseitiger Autor. Hörspiel und Kinderbuch, Radio-Feature und Dialektgedicht, Dokumentation und Roman – es gibt kaum ein Genre, das er nicht bedient hat. Zwar wechselt der umtriebige Autor gern die Umgebung, aber nicht den strengen Tagesplan von täglichen acht Schreibstunden. Im Gespräch in seiner Wiener Wohnung erzählt er von seinen literarischen Ursprüngen in den wilden 1960ern und seiner lebenslangen Kunstaffinität.

Beatrice Simonsen: Deine Wohnung in der Yppengasse im 16. Bezirk ist ja ein wahres Kunstkabinett – wohnst du schon lange hier?

Manfred Chobot: Meine Eltern hatten einen Lebensmittelgroßhandel in diesem Haus. Der Yppenmarkt war der Großhandelsmarkt. Das war jene Zeit, als es noch Greißler gab, die haben hier Obst und Gemüse gekauft. Heute gibt es nur mehr Wirtshäuser, in der Ottakringer Straße sind es die kroatischen und serbischen und um den Yppenplatz sind es die türkischen. Die Ottakringer Straße ist die Grenze, hier Jugoslawien und dort die Türkei – komischerweise. Jedenfalls haben die Greißler damals, bevor sie ihr Geschäft aufgesperrt haben, am Yppenmarkt Obst und Gemüse gekauft, Wurst und Käse bei einem der Großhändler, außer meinem Vater gab es noch drei oder vier weitere. Vom Emmentaler hatte der Vater gleich mehrere riesige Laibe vorrätig. Mit dem Käsbohrer konnte man prüfen, ob der Käse schon reif ist. Man hat hineingebohrt und das Loch dann wieder mit ein bisschen Käse zugeschmiert, damit keine Luft reinkommt und der Laib nicht schimmelt.

Das sind offenbar tiefe Eindrücke aus deiner Kindheit. Du hast dann aber Kulturtechnik studiert, wolltest nicht den Lebensmittelgroßhandel übernehmen?

Es war damals schon absehbar, dass das nicht weitergeht. Der Yppenmarkt ist 1971 abgebrannt, dies war der Grund, warum die Gemeinde schnell den Grünmarkt in Inzersdorf gebaut hat. Kurzfristig spukte die absurde Idee herum, im Wienfluss-Bett eine Stadtautobahn zu errichten und dort, wo jetzt der Flohmarkt ist, den Großmarkt zu errichten. Nach dem Brand haben nur mehr wenige Gemüsegroßhändler wieder aufgebaut und der Vater ist in Pension gegangen, weil im Supermarkt die Waren billiger verkauft wurden als er sie eingekauft hatte.

Ich wollte immer Technik studieren, wusste aber nach der Matura nicht, ob ich Hochbau, Tiefbau, Maschinenbau, Straßenbau oder Elektrotechnik studieren sollte – hatte keine Ahnung, was mich mehr interessieren würde? Da kam mir die Idee mit der Kulturtechnik, weil dieses Studium irgendwie dazwischen liegt. Ich war wild entschlossen, Kulturtechniker zu werden – und dann kam die Schreiberei.

Was heißt: „dann kam die Schreiberei“, wie kam sie denn?

Ich habe in meinen jungen Jahren Leistungssport betrieben und bin immer zum Schwimmtraining gefahren, im Winter ins Dianabad und im Sommer ins Engelmannbad, dort ist jetzt wieder ein Eislaufplatz. Gewohnt hab ich und in die Schule gegangen bin ich in Meidling. Auf der Fahrt zum Trainieren hab ich immer viel gelesen. Irgendwann wurde das Dianabad niedergerissen und ich war allein beim Training im Theresienbad. Das war fad und so hab ich mir beim Training Gedichte ausgedacht, die ich dann niedergeschrieben habe.

Während dem Schwimmen?

Ja, ich habe das damals „Wasserdichtung“ genannt (lacht). Das waren furchtbare Elaborate, sehr konventionell, was man halt in der Schule gelernt hatte, dass es sich reimen sollte und so pathetisches Zeug. – Später, 1989, hab ich übrigens „Sportgedichte“ veröffentlicht und dabei literarisch meine sportlichen Erfahrungen umgesetzt. – Sehr bald bin ich mit den „Literaturproduzenten“ in Kontakt gekommen, die „Neuen Wege“, Peter Henisch und die Leute vom „werkstatt aspekt“ kannte ich bereits – und gleichzeitig kam die Zuwendung zur bildenden Kunst.

Wann war das?

Die Galerie haben wir hier im Haus 1971 unter dem Namen Atelier Yppen begonnen. Im August fand die erste Ausstellung statt, mit Freunden wie: Adolf Frohner, Heinz Stangl, Karl Anton Fleck, Heinrich Heuer, Christine Heuer. Später haben wir Grafikeditionen verlegt und waren mehr oder weniger die erste Galerie, die Skulptureneditionen herausgebracht hat.

Die Galerie hast du immer zusammen mit deiner Frau Dagmar geführt?

Am Anfang war ich mehr involviert, weil Dagmar in der Bank arbeitete. Später hat sie eine Filiale geleitet, damit war sie ziemlich ausgelastet.

Wie habt ihr begonnen?

Der Anfang war der: Wir haben, als wir anno 1968 geheiratet haben – kirchlich! dann sind wir ausgetreten –, ein Inserat im Kurier gelesen: Klimt und Schiele verkauft die Galerie XY (Anm.: Name geändert). Da war gerade eine Ausstellung in der Albertina und wir haben gesagt, da kaufen wir uns eine Zeichnung von Schiele. Das war ein bissl naiv, denn das lag jenseits unserer Möglichkeiten, außerdem war das Inserat ein Schmäh. Der Galerist hat uns übers Ohr gehauen, hat uns Grafiken aus zerschnittenen Ausstellungskatalogen als Originale verkauft. Daraufhin waren wir überzeugt, dass alle Galeristen Gangster sind und wir werden nur mehr bei den Künstlern selbst kaufen. In der Secession gab es den Jour fixe, da sind wir regelmäßig hingegangen und haben schnell viele Künstler kennengelernt, den Frohner, den Staudacher, den Hrdlicka, den Ringel und Zeppel-Sperl … also alle, die heute Rang und Namen haben. Fast jeden Tag besuchten wir damals Galerien, es gab ja nur eine Handvoll, heute ist die Situation unübersichtlich geworden.

Und gleichzeitig hast du begonnen zu schreiben?

Nein, begonnen zu schreiben hab ich schon 1965 und veröffentlicht ab 1970/71. Mein Vorteil war, dass ich zu den „Literaturproduzenten“ gekommen bin. Das war eine Wohngemeinschaft in der Wiedner Hauptstraße, wo man sich einmal in der Woche getroffen hat. Es war als Nicht-Verein konzipiert, jeder der kommt, ist dabei. In dieser WG haben gewohnt: der Volksstimme-Redakteur Lutz Holzinger, der Musiker Wilhelm Zobl und Michael Springer, Mitarbeiter beim Neuen Forum. Ich habe dort Elfriede Jelinek kennengelernt, Friederike Mayröcker, Ernst Jandl, Elfriede Gerstl und viele mehr. Der Verlag Jugend und Volk brachte eine Reihe unter dem Titel „Edition Literaturproduzenten“ heraus, die Verantwortung für die einzelnen Bände lag bei den Literaturproduzenten. Der Verlag stellte nur die Infrastruktur zur Verfügung. Sieben Bücher waren pro Jahr geplant, das sind dann bald weniger geworden. Es ging darum, bekannte und junge Autoren zu mischen. Und ein Band der ersten Tranche war: Neue Autoren 1 – Manfred Chobot, Marie-Thérèse Kerschbaumer, Thomas Losch (Anm.: 1972). Von Elfriede Jelinek erschienen Musikessays. Die Bände kosteten bloß 30 Schilling, was sehr wohlfeil war.

Da warst du 25. Und dann kam schon dein erstes eigenes Buch „Der Gruftspion“?

Das war das zweite, das erste hieß „projekte – Eune Ylluschtrirte“ und erschien im Maro Verlag. Denn es gab in Deutschland noch eine andere sehr wichtige Schiene, über die Kontakte zustande kamen: Josef Wintjes, der zwar bei Krupp angestellt war, aber auch ein alternatives Vertriebssystem für Literatur aufgebaut hatte. Besagter Wintjes lebte mit einer Krankenschwester zusammen, die für eine Prüfung lernte, dabei stolperte er über das Wort „Ulcus molle“ – das ist der weiche Schanker (Anm.: eine Geschlechtskrankheit). Das Wort gefiel ihm so gut, dass er sich selbst so nannte. Dereinst, lange vorm Internet, hat man viele Briefe geschrieben und hat sich so kennengelernt. In diesem „Literarischen Informationszentrum“, wie er es nannte, fand man die abstrusesten Publikationen und Kleinstauflagen.

Da wir voll Tatendrang waren, habe ich mit Gerhard Hanak und Wolfgang Stagel die Zeitschrift „astma“ gegründet, später trat Wolfgang Reischl an die Stelle der beiden anderen – das war nämlich noch die Zeit der Matrizen, mit der Schreibmaschine getippt und beim VSSTÖ gedruckt. Da ich als Einziger über 21 war und somit großjährig, war ich für den Inhalt verantwortlich, denn ich hatte darauf bestanden, die Zeitschrift offiziell anzumelden. Prompt bekamen wir eine Anzeige der Pressepolizei – das wirft ein Licht auf den Staat –, weil die „gruppe astma“ kein Verein war, was niemandem einen Schaden verursachte. Der Beamte hätte sagen können: Ändert das Impressum bei der nächsten Ausgabe oder gründet einen Verein. Aber nein, wir mussten 200 Schilling Strafe bezahlen. Daraufhin haben wir auf den Umschlag unserer nächsten „publikazion für einen elitären kreis“ – „elitär“ wegen der kleinen Auflage und nebenbei waren wir auch radikale Orthographie-Erneuerer – die Strafverfügung abgedruckt und sofort meldete sich eines Abends ein Herr Hofrat Soundso.

Ich dachte, das wäre ein Witz, denn er sagte: „Sie werden angezeigt wegen Pornographie. Das Gedicht auf Seite soundso ist pornografisch, und Sie sind für den Inhalt verantwortlich.“ Und ich sagte immer nur: „Ja. Ja.“ Es ging um ein politisches Agitationsgedicht – sehr schlecht. Tatsächlich wurde ich vorgeladen, das war lachhaft, es gab mehrere Tische und überall saßen Redakteure beim Verhör, die wegen Pornographie angezeigt waren. Lächerlich. Im Kino spielte man „Stille Tage von Clichy“ und wegen eines Gedichts sollten wir gegen das Pornographiegesetz verstoßen haben? Der Hofrat erklärte: „Wenn dasselbe Kunstwerk von Ernst Fuchs ist, handelt es sich um Kunst, wenn es von einem Studenten stammt, ist es Pornographie.“ Ich hab ihn gefragt: „Aber gibt es nicht einen Paragraphen, der besagt, dass vor dem Gesetz alle gleich sind?“ Das Ganze hat mein Verhältnis zum Staat nachhaltig deformiert. Nach der dritten Nummer hab ich „astma“ abgemeldet. Dann war Ruhe.

Jedenfalls hast du dich vom Publizieren nicht abhalten lassen, denn seit 1978 ist fast jedes Jahr ein Buch von dir erschienen …

Manche Leute behaupten, ich sei ein Vielschreiber, aber das stimmt nicht. Ich bin ein Langsamschreiber, hingegen ein Konsequentschreiber. Da ich mich praktisch jeden Tag zum Computer setze – früher zur Schreibmaschine – schreibe ich jeden Tag. Oder sagen wir, 280 Tage sitze ich sicher beim Schreibtisch. Früher war ich noch konsequenter: acht Stunden schlafen, acht Stunden schreiben wie jeder Berufstätige, acht Stunden Diverses: essen, lesen …

Was sind denn deine Schwerpunkte beim Schreiben? Es gibt ja eine ganze Reihe von Veröffentlichungen im Dialekt?

Ich war der Hochsprache und der Lyrik gegenüber von Beginn an misstrauisch gesonnen, die Angst vorm Kitsch saß sehr tief. Ich habe versucht Silbengedichte zu schreiben, da wusste ich noch nicht, dass es Cut ups gab. Das waren so Spielereien, ich hab berühmte Gedichte zerschnipselt und wieder zusammengesetzt. Nur dem Dialekt hab ich nicht misstraut, er ist die subtilere, poetischere Variante der Sprache. Ich war mit Hans Haid und Bernhard Bünker befreundet: die neue Dialektdichtung war angesagt durch das „Internationale Dialektinstitut“ und die Zeitschrift „Schmankerl“ von Friedl Brehm. Wir unterschieden zwischen Dialekt und Mundart! Mundart war etwas für die Konservativen mit ihrer verlogenen Idylle – wo gab es denn in den 1970ern noch Gänse und einen Dorfteich?

Ich habe eine eigene Orthographie entwickelt, indem ich die unnötigen Buchstaben eliminierte, wie das X – wer braucht schon ein X? Das heißt ganz simpel iks – aus! Oder Zwitter wie das V – entweder ist es ein F oder ein W – und das Y, das ist ein i oder ein Ü; auch das Dehnungs-H ist absolut unnötig. Und wieso ist ein ie ein langes i? Mein erster Dialektgedichtband „Waunst in Wean“ (Anm.: Wenn du in Wien) erschien 1978, Peter Sengl hat ihn illustriert, graphisch aufgelockert. Ein anderer aus dem Jahr 2000 heißt „Kumm haam in mei Gossn“ (Anm.: Komm heim in meine Gasse), wo ich eine Wiener Dialektredewendung aufgriff – einerseits die Bitte an jemanden zu mir heimzukommen und andererseits die Drohung: Du wirst schon noch in meine Gasse kommen!

Du hast ja öfters mit bildenden Künstlern zusammengearbeitet …

Früher noch mehr als heute, aufgrund der Freundschaft mit zahlreichen Künstlern. Zuletzt habe ich mit der Fotografin Petra Rainer zusammengearbeitet („Der Wiener Brunnenmarkt oder Wie man in der eigenen Stadt verreist“, 2012) oder mit Regina Hadraba („Die Ernte der Stachelbeeren“, Text-Clips, 2007) und mit Helga Cmelka („Die Erinnerung preisgeben“, Gedichte, 2007).

Deine Affinität zur bildenden Kunst war immer parallel da?

Das muss ich ein wenig ausholen: 1972 bin ich im ORF gelandet. Da gab es auf Ö3 die Musikbox (Anm.: ab 1967), und ich hab meine Texte hingeschickt. Daraufhin rief mich Alfred Treiber an, war gleich per Du: „Also wir machen eine Sendung und ein Interview mit dir!“ – „Wann?“, hab ich gefragt und er: „Na jetzt!“ Ich war einem Herzinfarkt nahe. Mir war klar, dass der ORF nicht alle paar Wochen eine Sendung mit mir gestalten würde, jedoch mir gefiel die Atmosphäre des Funkhauses, daher machte ich Vorschläge für Sendungen, übersetzte aus dem Englischen – und schon war ich Mitglied der Redaktion. Bald danach ging der Treiber mit einem UNESCO-Projekt nach Afghanistan, um in Kabul den Rundfunk aufzubauen – er wollte nämlich nicht zum Militär und Ersatzdienst gab es noch nicht. Dadurch bot sich mir die Gelegenheit die Spezialbox zu gestalten, die Literatur-Sendungen jeden Donnerstag. Als der Treiber nach drei Jahren zurückkam, gründete er die Feature-Redaktion und später baute er Ö1 auf.

Im Laufe der Zeit habe ich für mehrere Redaktionen gewerkt. Es gab „A day in a life“ – das war sehr modern, alles Englisch zu benennen – eine Sendung, die aus Straßeninterviews bestand, mit Fragen wie: „Was schauen Sie sich am liebsten im Fernsehen an? Glauben Sie an Gott?“ Man überrumpelte die Leute auf der Straße mit solchen Fragen. Daraus wurde im Studio eine Collage, eine Montage gebastelt. Straßeninterviews waren damals modern, dadurch wurde der Anschein erweckt, jeder könne im Rundfunk mitreden. Mein Ansatz war dagegen eine Persiflage. 1982 begann ich Features zu gestalten, habe alle O-Töne selbst aufgenommen, die Tonbänder selbst geschnitten, selbst Regie geführt. Außerdem verfasste ich zahlreiche Rezensionen sowie andere Beiträge für Ö1, für die regionalen Programme des ORF, den Schulfunk, für Ö3. Zirka zehn Jahre hab ich das gemacht. Irgendwann wollte ich nicht mehr dem Goodwill von irgendwelchen Redakteuren ausgeliefert sein und ich sagte mir: Da setz ich mich lieber in die Galerie und muss keine Mitarbeiter zahlen. Fulltime wollte ich niemals in der Galerie sein, ich wollte ja schreiben und seit die Galerie 1983 in die Domgasse übersiedelte, übernahm Dagmar die Leitung.

Du bist ja auch viel auf Reisen und schreibst viel darüber, zum Beispiel über so ferne Länder wie Hawaii … (Anm.: „Maui fängt die Sonne“ Mythen aus Hawaii 2001; „Reisegeschichten“ 2003; „Aloha!“ Briefe aus Hawaii 2008; „Mich piekst ein Ameisenbär“, Weltgeschichten 2013)

Dagmar und ich wollten nicht auf die Pension warten, um dann mit dem Reisen zu beginnen und das war gut, denn es gibt etliche Destinationen, die ich heute meide. Als wir einmal bei der Kunstmesse in Los Angeles waren und einer der Künstler nach Hawaii flog, haben wir das im folgenden Jahr nachgemacht. Am Neusiedlersee hab ich mit dem Surfen angefangen. Ich dachte, da lässt sich auf dem Brett meditieren (lacht) – das geht aber nur bei einem Lüfterl – aber meine Leidenschaft wurde immer extremer, es wurde ein Kampf, ich hatte schließlich sogar geprellte Rippen. Da reizte mich Hawaii, auf dem Meer ist es ganz anders als auf einem See. Indes als ich das erste Mal dort war (1995), gab es kaum Wind, und ich hatte viel Zeit zum Schreiben. Ich hab mich mit der Geschichte und Kultur der Inseln auseinandergesetzt, hatte dort aber auch Zeit, meine „Stadtgeschichten“ (Anm.: 1999) zu schreiben, auf Maui.

Um was geht es dir, wenn du über die Stadt schreibst?

Ich hab einmal ein Feature mit Wendelin Schmidt-Dengler in den Straßen von Wien gemacht. Wir haben uns vor dem Gymnasium auf der Stubenbastei getroffen und sind durch jene Straßen gegangen, die nach Dichtern oder Schriftstellern benannt waren, die man heute nicht mehr kennt, und dabei haben wir über diese Autoren geplaudert. Dieses Thema hab ich dann recycelt und 2014 mit Beppo Beyerl das Buch „Straßen des vergänglichen Ruhms“ gemacht. Jeder hat sich ein paar Namen ausgesucht und geforscht, wer diese Menschen waren. Beppo ging es mehr um die Tschechen und Slowaken, mir ging es um die einst berühmten Vormärzdichter, die heute völlig vergessen sind, und wir haben amüsante Geschichten herausgefunden. Zum Beispiel gab es den Aloys Blumauer, ein witziger Autor, der eine Ode an den Mond schrieb, was dereinst höchst en vogue war, aber er hat den Mond beschimpft! So in der Art, er habe sein Licht von seiner Frau, der Sonne und so weiter. Oder die Geschichte von der „Zauberzither“, die von Joachim Perinet ist – in der Straße hatte übrigens Otto Mühl sein Atelier, dort gab es eine Einmauerung von Mühl, Frohner und Nitsch als Kunstaktion – und die Mozart und Schikaneder ihm geklaut haben.

… du könntest mir bestimmt noch tagelang so interessant weitererzählen! Danke dir sehr, das war für mich als Fan von Kunst und Literatur sehr aufschlussreich! Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, was du dir zu deinem 70. Geburtstag wünschst?

Ich bin jetzt seit fast 50 Jahren in der Szene und wünsche mir, dass ich mindestens noch eine oder zwei runde Dezennien durchstehe, ohne völlig vertrottelt zu sein – und ein paar Bücher möchte ich auch noch schreiben.

Foto: Beatrice Simonsen